L’archiviste de la ville nous raconte le détournement du Las

Nous avons retrouvé ce texte dans les archives municipales de Toulon. Nous reproduisons ici l’intégralité du document, sans l’avoir corrigé, afin qu’il garde toute son authenticité. Il y a quelques erreurs et inepties que l’esprit critique du lecteur permettra de discerner. Il serait intéressant de compléter cette recherche par la validation des informations décrites ainsi que de poursuivre le recensement des événements. Au vu des témoignages il semblerait que les débordements furent réguliers et ce, il n’y a pas si longtemps encore.

Les temps anciens

«Le torrent ou rivière du Las est formé par les eaux pluviales, plus ou moins abondantes suivant les époques et les années ayant son débouché dans la mer.

Si ses eaux ont fait l’objet de nombreux procès au sujet des droits d’arrosage des terres environnantes, de la marche des moulins bâtis sur son cours, ou de l’empiétement des riverains, son lit même n’a été autrefois l’objet d’aucun litige ayant laissé trace dans les archives communales.

Un arrêt du Parlement de Provence, du 19 Novembre 1552, renouvelant une reconnaissance du 23 Avril 1406 stipule que «la communauté de Toulon est seule propriétaire des eaux de Valdas... alias du Las»... «qu’elle possède depuis un temps immémorial, tant pour les moulins qu’autre usage»... et, «qu’elle puisse en jouir sans trouble.»

En 1643, la Communauté de Toulon pour «obvier aux inondations» et «aux ravages» que les eaux du Las occasionnaient au terroir, décide de leur donner un nouveau lit.»

A cet effet la Communauté se rendit propriétaire des terrains nécessaires, par voie d’échanges ou acquisitions directes, comme il en résulte divers rapports de 1643 à 1644.

Cette carte datée entre 1632 et 1639 montre l’embouchure du fleuve et les terres alentours qui semblent abondamment cultivées.

Il n’y a, dans les archives communales de Toulon, aucune trace de convention entre la Communauté et l’Etat. Il est vrai qu’à cette époque, il ne s’agissait que des eaux pluviales dont les habitants propriétaires, riverains de la rivière, ne se préoccupaient qu’au point de vue de l’arrosage et se souciaient peu que l’excédent des eaux prenne telle ou telle route.

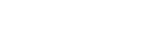

La digue construite aux frais du Roi, fut détruite plusieurs fois, notamment en 1743* (incohérence dans le texte original 1743 ou 1746 ?) et I764 par la violence du courant du Las.

Par la construction de cette digue, la partie inférieure du torrent qui forme l’ancien lit, ne fut pas entièrement délaissée parce qu’une partie de l’eau venant de la source des Vaux et des diverses autres sources et écoulements d’eau se jetaient dans le torrent, passaient dans un canal servant à faire tourner un moulin existant autrefois un peu plus bas que le pont de Rodeilhac.

L’ ancien lit recevait le surplus des eaux de ce canal, et aussi celui du Béal, puis, au moment des orages, les eaux qui débordaient de la digue Vauban. C’est pour cette raison que la ville a été déclarée propriétaire de l’ancien lit par un jugement rendu par les commissaires des Domaines du Roi en Provence, en date du 2 avril 1689.

Au sujet des réparations à faire à cet ouvrage, il s’en suit une polémique, en 1764, entre la communauté et la Marine. Cette dernière prétendait que la cause de la rupture de la digue provenait des sables et pierres entraînées par les grandes pluies dans le lit de la rivière ; tandis que la communauté soutenait, au contraire, que c’était la digue qui empêchait l’écoulement normal des eaux. Après un échange de mémoires, rapports, etc... l’affaire se termina à l’amiable ; la Marine fit réparer la digue à ses frais et la communauté, nettoya, aux siens, le lit de la rivière».

Mais il n’en fut pas toujours de même ; en 1819 la digue supérieure ayant été renversée, les eaux reprenant leur ancien cours, arrivèrent dans les fossés de la place à côté de la boulangerie de la Marine, après avoir ravagé des propriétés particulières. A la suite d’une conférence mixte entre le Maire de Toulon, l’Ingénieur en Chef de la Guerre, le Directeur des Travaux Maritimes et l’Ingénieur des Ponts et Chaussées, le Préfet du Var obligea les propriétaires riverains à concourir aux dépenses de la réparation de la digue, dans la proportion des 9/24èmes, soit 900 francs sur 2 400 francs...

Depuis cette époque, on s’est principalement occupé de l’assainissement et de la couverture du Las.»

L’archiviste de la ville

1933

La communauté dut, à maintes occasions, sévir contre les propriétaires riverains «qui avaient usurpé, par la succession du temps, quelques parcelles de terre bordant la rivière» ou «ayant construit des clôtures sur ces mêmes rives à l‘époque (1679-1701), où sous la direction de Vauban fut décidé l’agrandissement de l’Arsenal de Toulon». Il fallut, dans la crainte de voir la petite rade se combler sous l’apport incessant de vases, de sables et graviers, envisager un nouveau détournement de la rivière du Las, ou tout au moins en partie, c’est-à-dire à son embouchure.

Le premier projet avait été de la détourner par Missiessy, mais Vauban, trouvant ce tracé inopérant, fit construire, au quartier du Jonquet, une écluse, dite de Rodillat. Il traça un nouveau lit au Las et le fit déboucher entre la plage de Lagoubran et l’île de Milhaud. La partie du Las, à partir du quartier du Jonquet prit le nom de Rivière Neuve qui lui est resté.

Cette carte de 1668 a été dressée par le Chevalier de Clerville. Il s’agit du premier projet de détournement que Vauban a jugé trop peu ambitieux...

Croquis relatant un des multiples débordements de la Rivière Neuve au Jonquet.

La Rivière Neuve aujourd’hui...

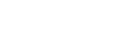

Nous avons fait un zoom sur cette autre gravure de Letuaire. On distingue au second plan à droite la boulangerie illustrée en haut de page. Puis derrière on aperçoit la ripisylve et le vaste delta du Las. Pour situer les lieux, le lecteur reconnaîtra au premier plan la Corderie. C’est le bâtiment tout en longueur. Cette construction est toujours là en 2008. Il est situé en face de la Place d’Armes le long du passage dit de la Corderie.

Recherchez sur ce site :